Text: Barkow Leibinger mit Werner Sobek

Entstehung und Struktur

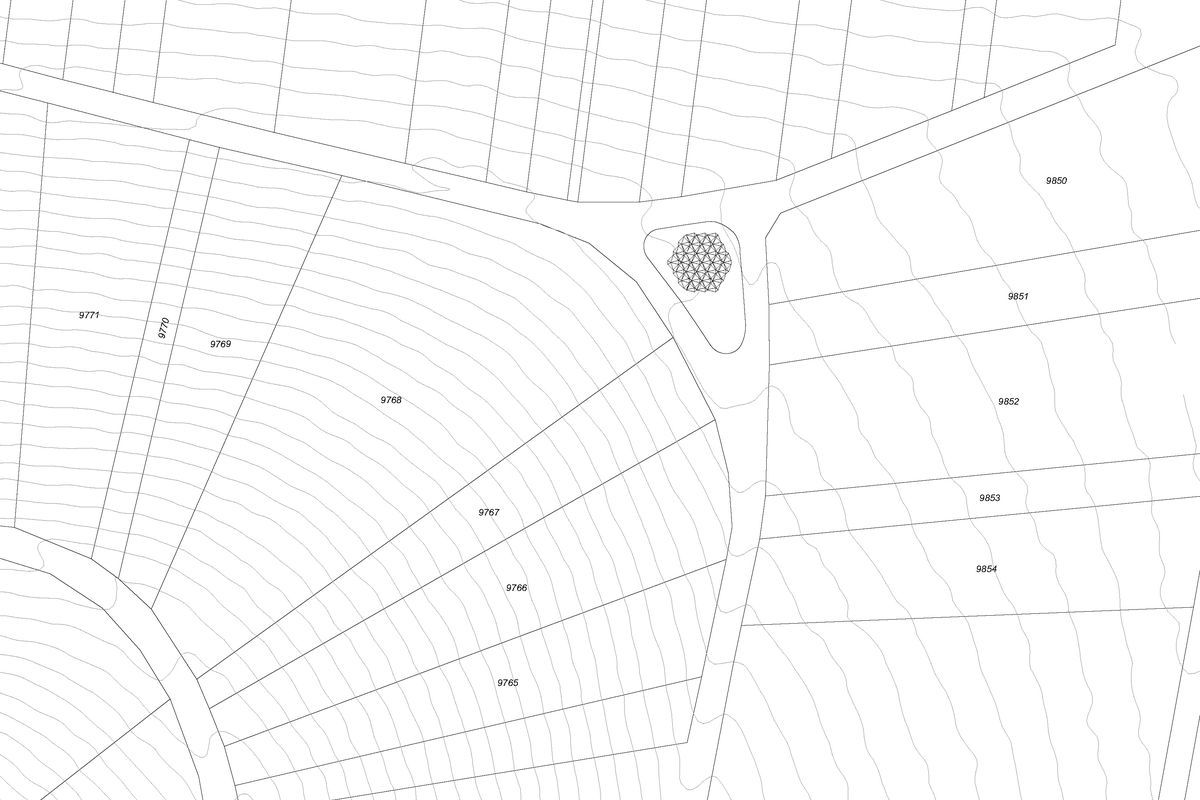

Belvedere, ein kleiner Pavillon in der Nähe der baden-württembergischen Stadt Fellbach, entstand in Kooperation mit Werner Sobek für die Remstal Gartenschau 2019.

Der Pavillon gehört zur Reihe der „16 Stationen“, die von mehreren Architekturbüros für die Landesgartenschau entworfen wurden.

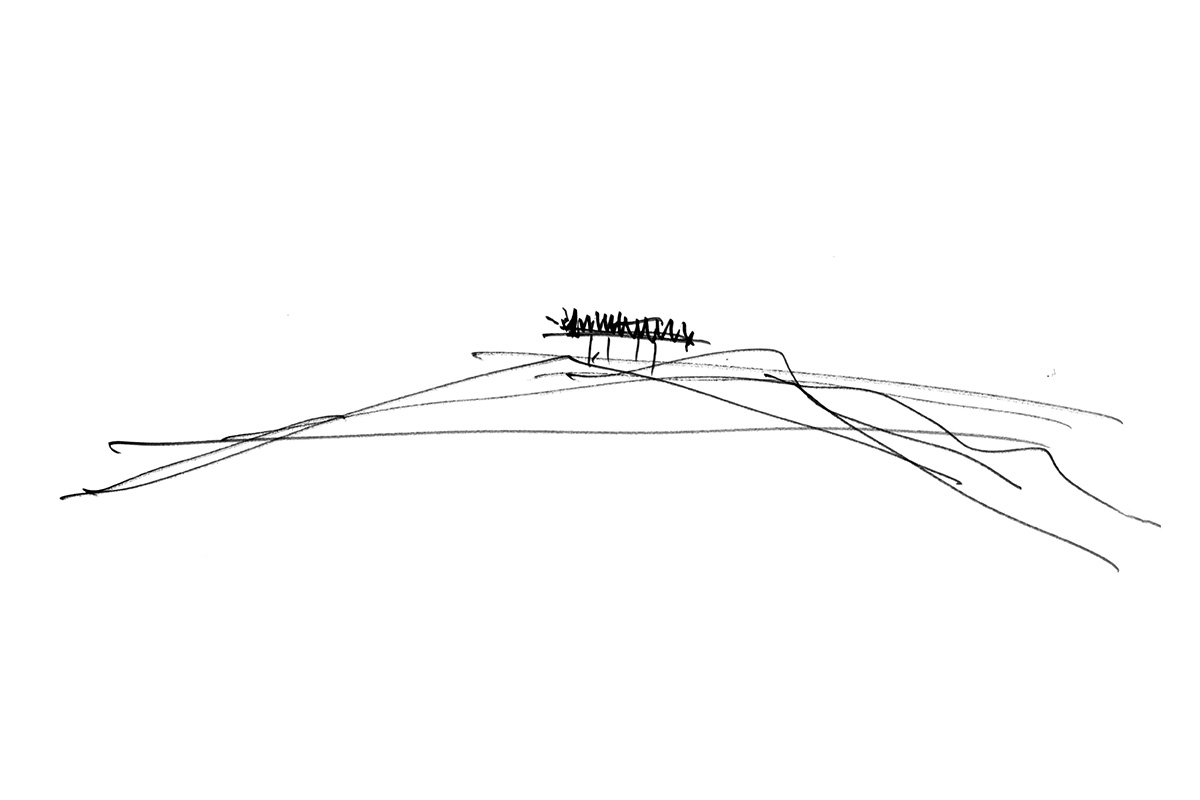

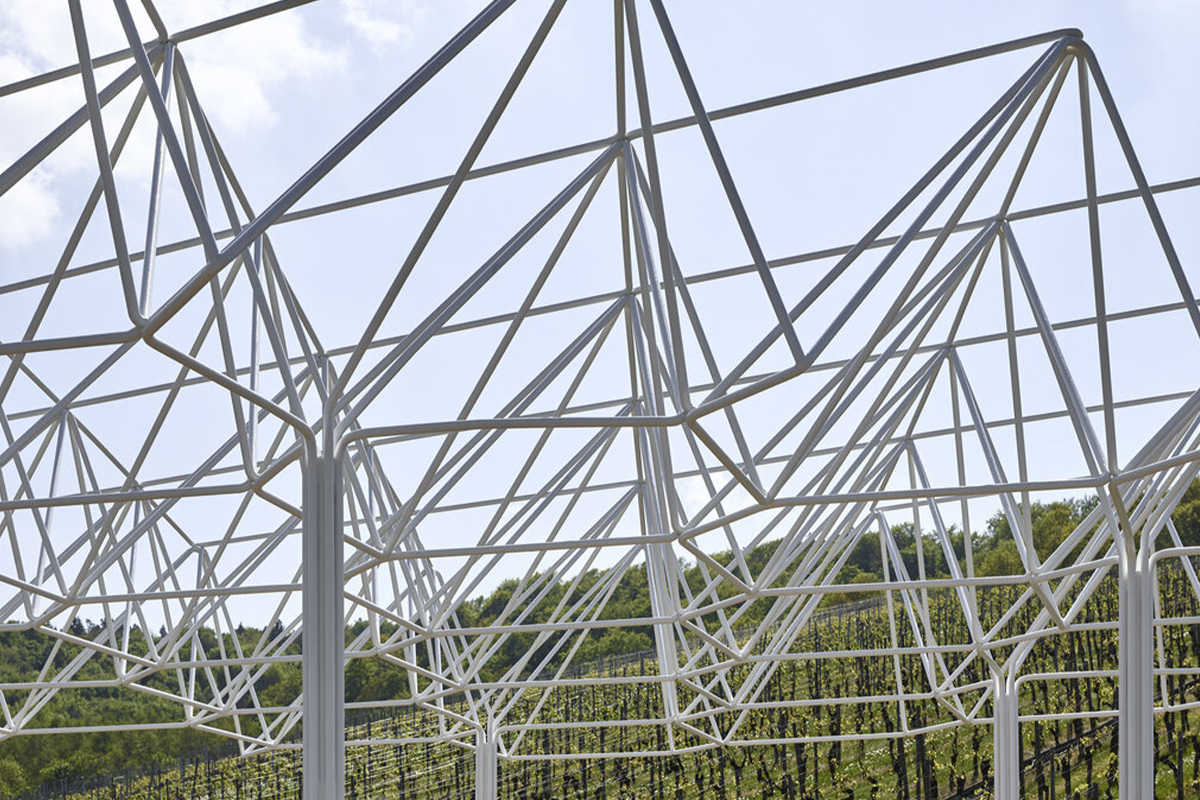

An einem Ort mit einem beeindruckenden Blick über das Tal markiert Belvedere als kleiner Tempel den Hügel. An der Schnittstelle mehrerer Weinberge hebt die elegante Stahlkonstruktion die Besonderheit ihrer Umgebung hervor und ist gleichzeitig den natürlichen Veränderungsprozessen während der zehnjährigen Bestehungszeit ausgesetzt.

Für Besucher und Spaziergänger bietet der Pavillon einen Ort zum Ausruhen, zum Genießen der Aussicht oder zum Picknicken an. Dafür wurden auch einige Findlinge aus der Umgebung in loser Ordnung unter dem Pavillondach platziert. Mit der Zeit kann sich das Belvedere als kleiner, feiner Veranstaltungsort etablieren: für Weinproben und Präsentationen der Weinbauern, für Fotoshootings und Trauungen unter freiem Himmel. Der Pavillon ist als eine Pergola gedacht – aus dem Lateinischen übersetzt ein „als eine Rankhilfe gedachter Vor- oder Anbau eines Hauses“. An seinen Stützen soll Wein emporwachsen und sich mit dem Verlauf der Jahreszeiten immer mehr über die Struktur ausbreiten.

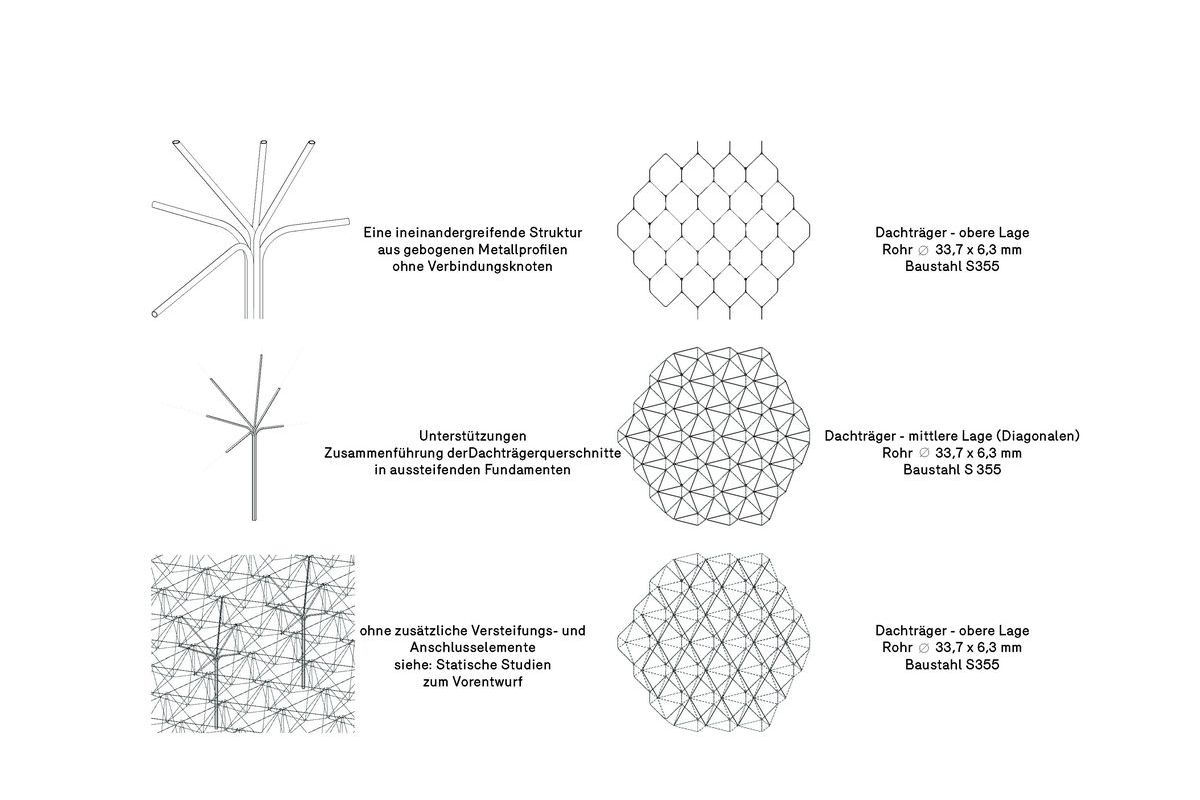

In Anlehnung an eine Arbeit des visionären Architekten und Ingenieurs Konrad Wachsmann – die „Grapevine Structure“ aus den 1950er Jahren – interpretiert der Pavillon dieses seinerzeit nicht realisierte Konzept neu. Der utopische Gedanke eines Raumfachwerks ohne Verbindungsknoten wird hier in eine ineinandergreifende Struktur aus gebogenen Stahlprofilen übersetzt. Mit ihrer weißen Oberfläche nimmt die Tragstruktur sinnbildlich Bezug auf die Farbigkeit der umliegenden Kapellen.

Aus der Planung

Konstruktion und Tragwerk

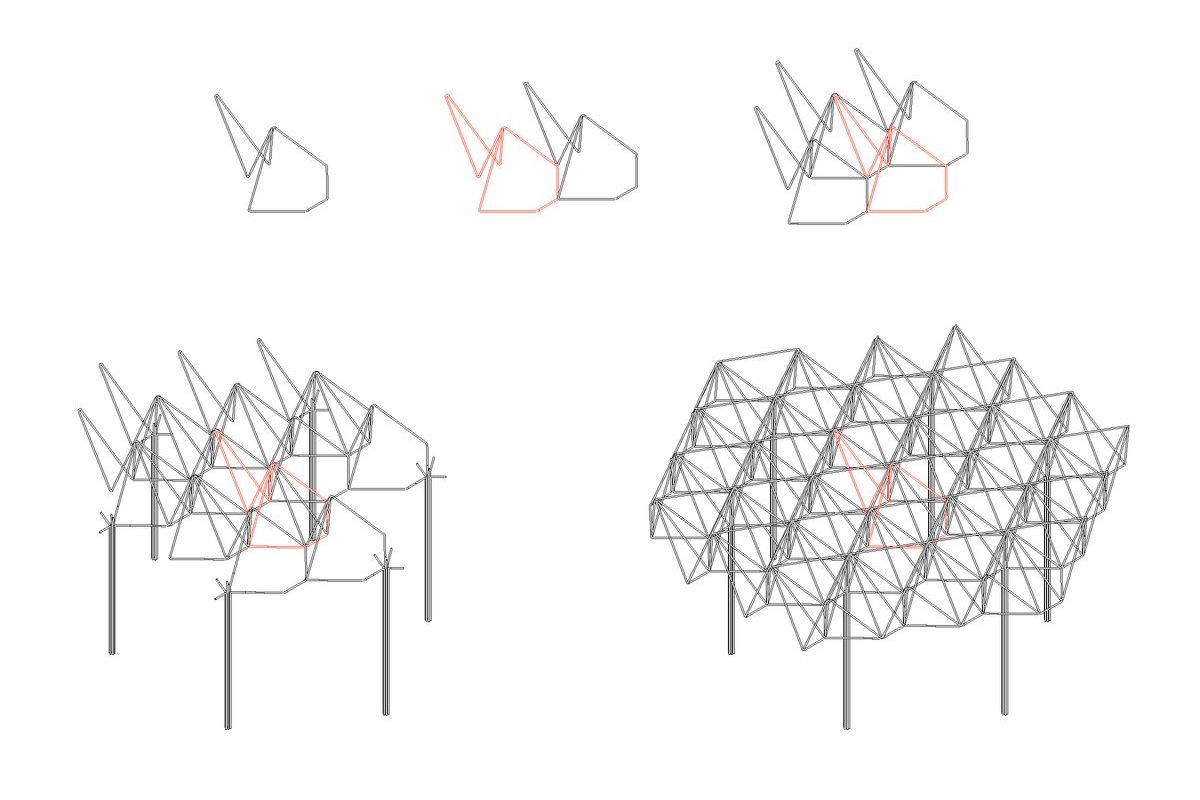

Die räumlich tiefe und zugleich filigrane Struktur des Pavillons verbindet in sich den althergebrachten, ortsspezifischen Typus – die Pergola – mit einer zeitgenössischen und nachhaltigen Fertigungsidee eines Tragwerks. Die Stahlelemente bilden ein räumliches Fachwerk, einen sogenannten „Space Frame“, der auf sechs schlanken Stützen ruht, welche wiederum auf Einzelfundamenten gegründet sind.

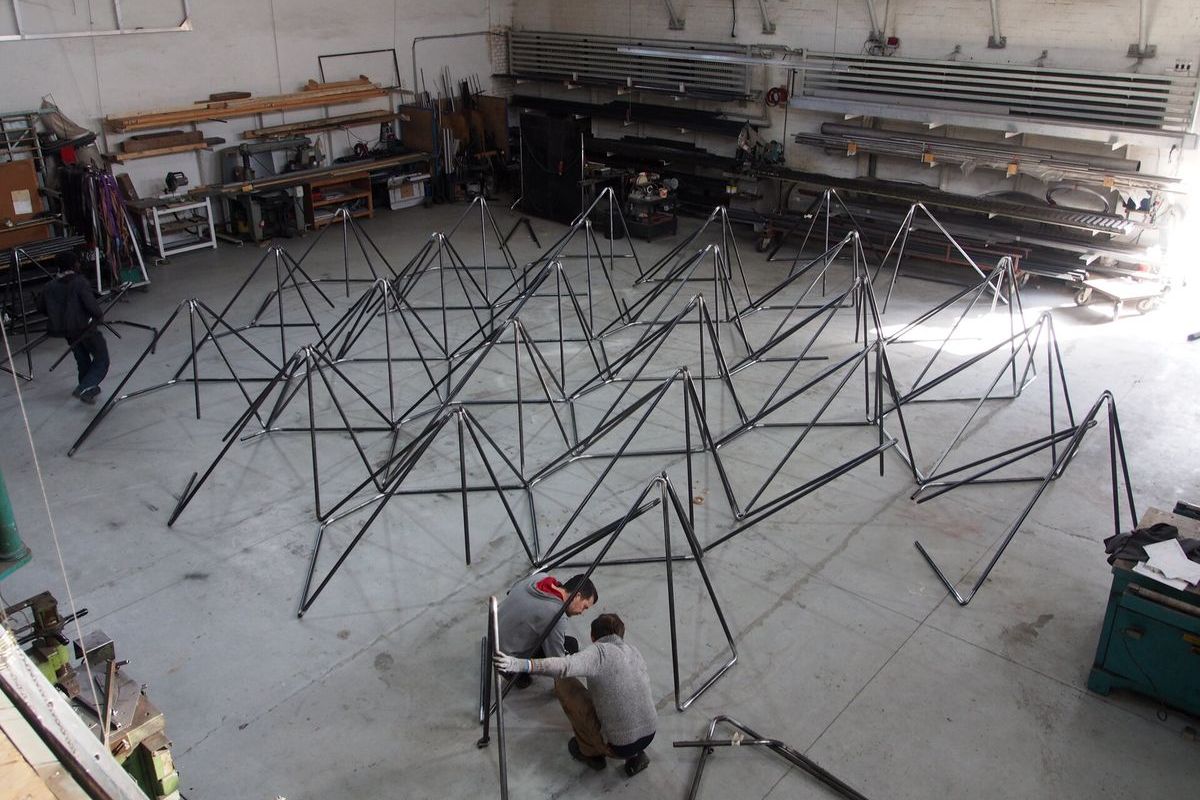

Das Raumfachwerk wird aus sich wiederholenden Elementen gebildet, die aus gebogenen Stahlrohren bestehen und untereinander mit einer versteckten, nahezu unsichtbaren Verbindung verschweißt sind. Die Randelemente sind Sonderelemente auf Basis der Regelelemente.

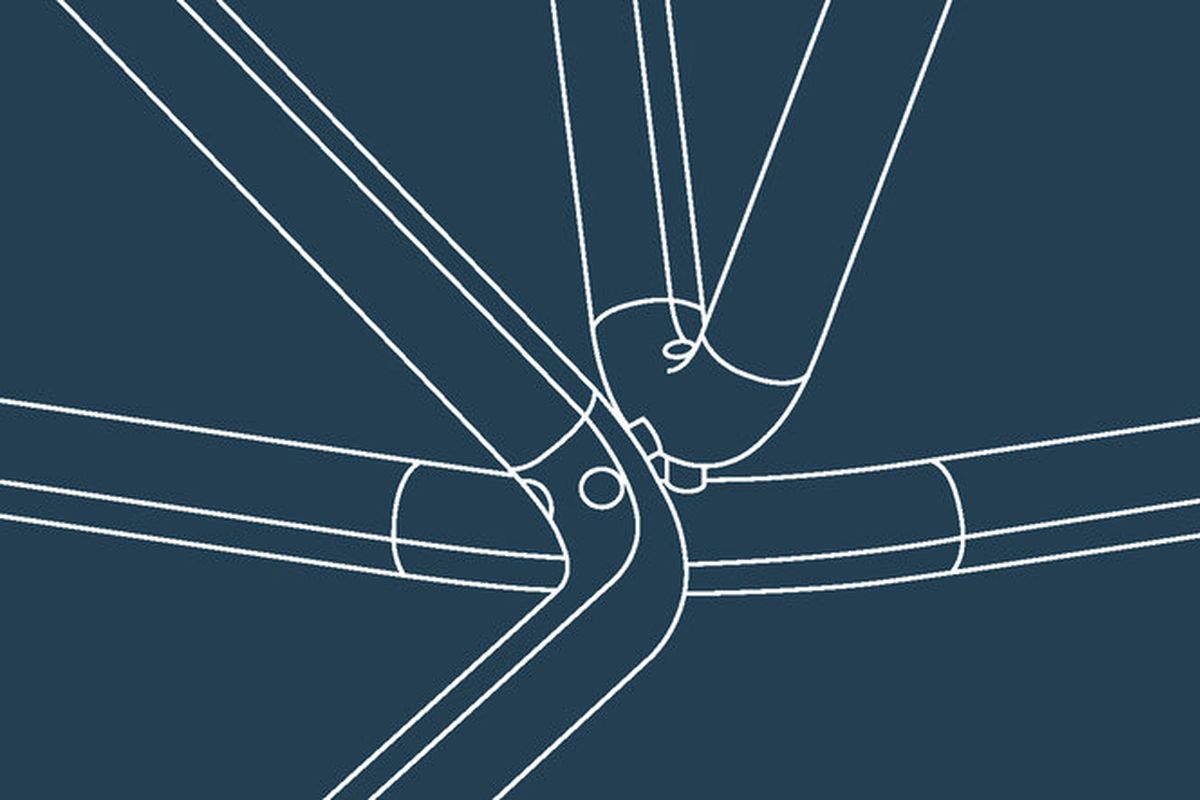

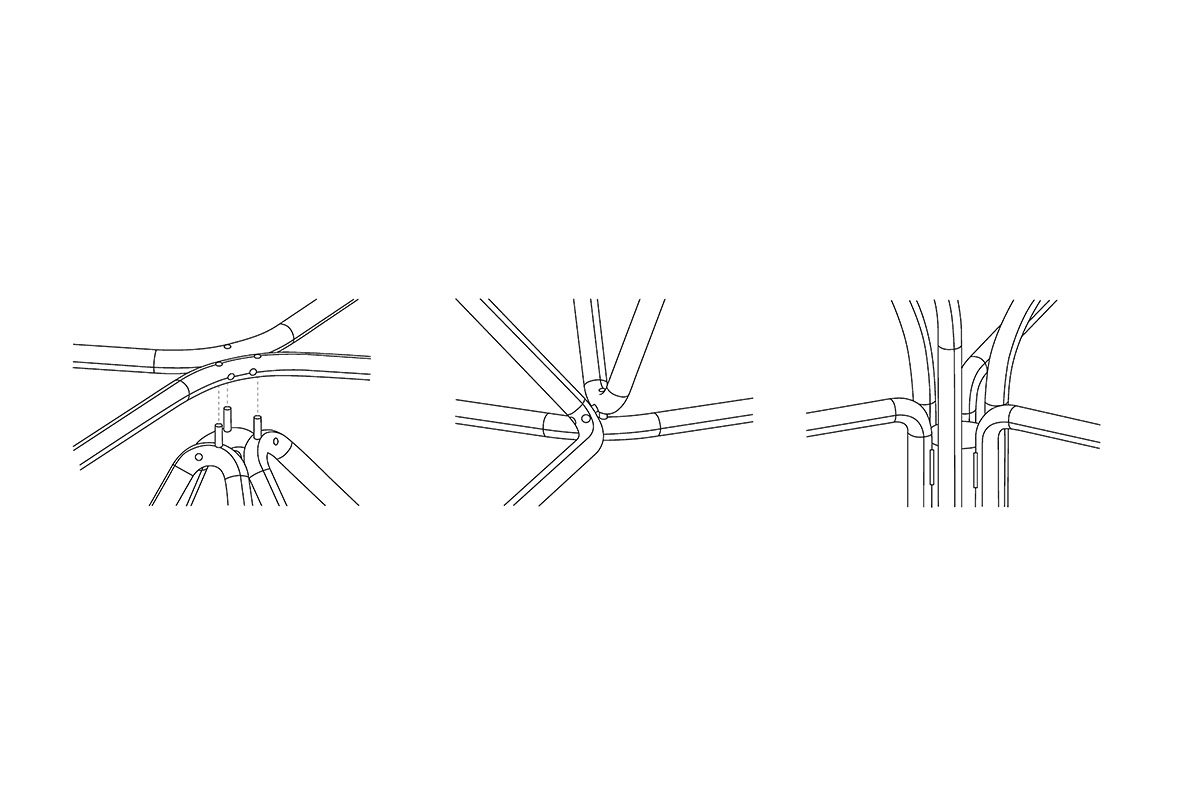

Die untere Lage des Raumfachwerks ist als eine sechseckige Wabenstruktur zusammengesetzt, während die obere Lage eine Rautenstruktur bildet. Die Diagonalen verbinden die Knotenpunkte zwischen der oberen und der unteren Lage. Die einzelnen Stäbe treffen sich jedoch nicht in einem gemeinsamen Knoten: zwei Stäbe sind jeweils über eine Ausrundung, ähnlich einer Haarnadel, zu einer Schlaufe miteinander verbunden. Dabei entsteht der Eindruck, dass die Elemente aus einem durchgehenden Rohr hergestellt wurden. Dies ist dadurch möglich, dass im Regelfall immer eine gerade Anzahl Stäbe in den Knoten zusammenläuft. Die Schlaufen sind untereinander durch dünne Stifte nahezu unsichtbar miteinander verbunden. Die Gesamtstruktur wird mittels dieser Stifte stabilisiert. Da die Stiftverbindungen als gelenkig angesehen werden, wurden die Regelelemente so optimiert, dass die Sechseck-Wabenstruktur der unteren Lage eine ausreichende Steifigkeit aufweist. Zu viele Gelenke würden das System wiederum kinematisch und instabil machen.

Die Stützen bestehen jeweils aus sechs Stäben, die aus dem „Space Frame“ nach unten geführt werden. In den Knoten oberhalb der Stützen gibt es keine Schlaufen, wie im Regelknoten, da alle sechs Stäbe als Bündelstütze nach unten verlaufen.

Im Groben ergibt der Durchmesser des Pavillons etwa zehn Meter bei einer Grundfläche von etwa 85 Quadratmetern. Die Höhe des Raumfachwerks beträgt ca. 1,5 Meter, die Stützen sind etwa 3,5 – 4,0 Meter hoch (inkl. 50 cm unter Geländeoberkante). Die Konstruktion hat ein Gesamtgewicht von ca. drei Tonnen bei etwa 700 Metern von Rohrprofilen und einem Raumgewicht von ca. 25 kg/mÑ. Der Durchmesser der Stahl–Hohlprofilrohre beträgt 33,7 Millimeter, die Wandstärken sind nach statischen Erfordernissen variabel.

Material und Nachhaltigkeit

Die Konstruktion des Fellbacher Pavillons konnte unter Berücksichtigung des Kostenfaktors fast ausschließlich mit Stahl hergestellt werden. Mit verschiedenen Prozessen wie etwa Schweißen oder Fräsen von Halbzeugen konnte der Werkstoff Stahl zum filigranen Raumfachwerk verwandelt werden. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften und den üblichen Verbindungstechniken ist Stahl ebenso hervorragend für recyclinggerechtes Konstruieren geeignet.

Der Pavillon setzt sich aus dem nahezu vollständig recyclingfähigem Material Stahl sowie Stahlbeton zusammen, ausschließlich der weißen Lackierung. Diese recyclinggerechte Konstruktion erlaubt bei angemessenem Aufwand eine vollständige Zerlegung in die ursprünglichen Ausgangsstoffe. Dank der Schraubanschlüsse zwischen Stahlbau und Stahlbetonbau können die beiden Materialien bei einer Demontage leicht getrennt werden. Zudem sind die Stift-Schweißverbindungen zwischen den Elementen positiv hervorzuheben, da sie aus demselben Material wie die Halbzeuge sind. Der Stahl des Raumfachwerks sowie die Fundamentbewehrung können in einem Schmelzofen oder bei einer Rohstahlherstellung im Hochofen vollständig eingeschmolzen und zu neuen Formen verarbeitet werden. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass die Rohre des Raumfachwerks bereits Teil eines Nutzungskreislaufes gewesen sind und vorher für andere Konstruktionen gebraucht wurden. In Zukunft kann dieser Kreislauf fortgeschrieben werden.

Die Gründung des Pavillons besteht aus sechs Einzelfundamenten, gefertigt aus bewehrtem Ortbeton, und kann ebenso sortenrein getrennt und recycelt werden. Dabei kann Alt-Beton unter bestimmten Bedingungen als Zuschlagstoff für Neu-Beton wiederverwendet werden.